Auf Walserwegen

Dann stiegen wir nur noch, setzten einen Schuh vor den andern, waren froh, wenn die Tritte im Pfad nicht zu hoch waren, nicht zu eng zwischen zwei Steine gequetscht, so dass wir mit den Schuhen hängen blieben und ins Stolpern kamen. Wir gingen mit halb geschlossenen Augenlidern wegen des Windes, der uns den Regen und später den Schnee wie feine Sandkörner ins Gesicht trieb. Bald schon drang die Nässe durch die Kleider und mit ihr die Kälte.

Wir stiegen im Zickzack den schiefergrauen Hang hinauf, immer im gleichen schwerfälligen Tritt, ohne daran zu denken, wie weit es bis zu einem Unterschlupf noch war, einfach darauf bedacht, dem Wind und dem Regen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Unsere ganze Aufmerksamkeit war auf den Pfad gerichtet, auf die zwei, drei Meter vor uns, auf das sture Heben und Senken der Knie, auf die verkrampften Ausgleichsbewegungen, wenn ein Schuh wegrutschte, und der Körper aus dem Gleichgewicht geriet. Als wir stehen blieben, um abzuschätzen, wie weit es bis zur Passhöhe noch war, standen wir in einer Landschaft, in der die Felsen und Kuppen nur noch graue Schatten waren, etwas dunkler als das Schneetreiben selber.

Auf die Passhöhe nahm der Wind noch zu, er griff in den sich langsam festsetzenden Schnee und peitschte ihn über die Passhöhe des Septimers, so dass es manchmal aussah, als würde der Schnee nicht nur vom Himmel fallen, sondern auch vom Boden aufsteigen.

Als wir in Zermatt unsere Tour begonnen hatten, war das Wetter noch schön gewesen. Wir hatten die erste Nacht am Rande des Theodulgletschers verbracht, den wir am frühen Morgen überquerten, bevor die ersten Spalten sich auftaten. Wir gingen einer hinter dem andern, ohne uns anzuseilen. Die Luft war eisig. Aber bald schon kam die Sonne auf, und die Eistrümmer und Felskanten warfen unruhige Schattenränder auf das Schneefeld, das unter den Tritten knirschte wie körniger Sand. Vom Theodulpass stiegen wir durch einen Couloir ab, überquerten vergandete Alpweiden und tauchten in den Bannwald ein. Über Feldwege und die ersten Mähwiesen gelangten wir nach Champoluc. Noch bevor wir ins Dorf kamen, zweigte auf etwa 1500 Metern ein Weg ab Richtung Col di Pinter. Die ersten vierhundert Meter waren steil, nach einer Stunde sahen wir die von Wind und Wetter schwarz gewordenen Holzhäuser von Cuneaz. Zwischen den Häusern roch es nach Holz und Kaminfeuer.

Wir gingen weiter, durchstiegen einen Felsenriegel, hinter dem wir in einer Mulde das Zelt aufstellten. Am andern Morgen brauchten wir eine Stunde und waren dann auf dem Col di Pinter, von wo wir ohne Halt über tausend Meter abstiegen zu einer Alp mit dem Namen Grosse Alpenzu und hinunter ins Valle di Gressoney und über den Colle Valdobbia ins nächste Tal.

Paolo Monti / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Nach vier Tagen waren wir in Macugnaga und machten uns an den Aufstieg zum Monte Moro.

Die ersten Tage waren uns hart angekommen. Der Rucksack machte uns zu schaffen, die Tragriemen schnitten in die Schultern, so dass wir versuchten, das Gewicht zu verlagern, die Tragriemen enger zu schnallen, das Gewicht fester an den Rücken zu pressen, um eine Stunde später die Riemen wieder zu lockern, mit den Handflächen unter die Riemen zu fahren und so die Schulterpartie zu entlasten. Es dauerte drei bis vier Tage, bis wir den Rucksack nicht mehr spürten und ihn auch nicht mehr abnahmen, wenn wir stehen blieben, um uns über den Weg zu beraten oder mit jemandem zu sprechen, dem wir begegneten.

Nach den Anfangsschwierigkeiten hatten wir den Tritt gefunden. Wir gingen jetzt locker, ohne Gedanken an die Anstrengungen, die vor uns lagen. Es ging jetzt nur noch darum, den richtigen Schritt zu finden, der sich dann dem Körper mitteilte, der Lunge, den Armen. Wir schauten nicht mehr auf den Höhenmeter oder auf die Uhr; manchmal waren wir über-rascht, wenn wir die Höhe erreicht hatten und den Laufrhythmus wechseln mussten.

Wir gingen jetzt zehn bis zwölf Stunden am Tag.

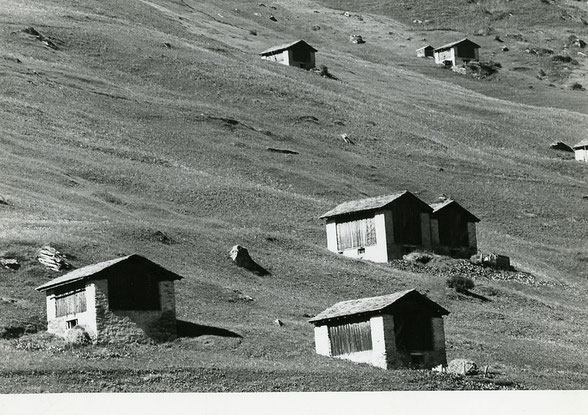

Und so gingen wir die folgenden Tage und Wochen, von einem Tal ins andere, von einem Übergang zum nächsten, von den Dörfern in den Tälern hinauf auf die Maiensässen und über die Bergrücken hinab ins nächste Tal.

Meistens übernachteten wir auf halber Höhe, auf 1500 oder 1800 Metern, über uns die Zacken der Felsen wie schartige Zähne in den Himmel verbissen.

Paolo Monti / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Die Himmel auf dieser Höhe waren unruhig, die Wolken zogen schnell, so dass das Licht- und Schattenspiel an den Felswänden und auf den Alpweiden in schwindelerregendem Tempo wechselte. Noch standen die Dinge fast unerträglich klar im Licht und von einem Moment auf den andern verdunkelte sich alles, als würde über die Hänge und Wiesen ein Tuch gezogen. Das überklare Licht rückte die Hänge und Spitzen näher, täuschend nah, ein Licht, vor dem man die Augen schützen musste. Am Abend aber verlor das Licht seine Kraft, und fast gleichzeitig mit den Schatten kam Wind auf und mit dem Wind der kalte Hauch der Schluchten und Gletscher.

Immer wenn wir einen Durchgang oder Übergang erreichten, eine Lücke in der Felsenkette, durch die wir auf die andere Seite des Bergkammes gelangten, war da der unausweichliche Wind, der uns sofort unter die Kleider fuhr, und den wir um so mehr spürten, je mehr wir beim Aufstieg geschwitzt hatten. Der Wind verdross uns den Aufenthalt auf dem Kamm, den Ausblick auf die hinter einander geschichteten Felskanten, auf die dampfenden Wiesen weiter unten, so dass wir, kaum angekommen auf dem Kamm, auf der anderen Seite wieder abstiegen, hundert oder zweihundert Meter.

Dort setzten wir uns hin, vom Wind geschützt, assen etwas, ruhten uns aus, bevor wir weiter abstiegen durch kantige Felswände, über Geröllfelder und Schutthalden zu den ersten Terrassen, auf denen sich Humus gebildet hatte und sich Vegetation halten konnte, die zwar immer noch übersät waren von Steinen, aber dazwischen wuchsen Gemswurz, Hauswurz, Scharfgarben, Schildampfer und in den Mulden, dort, wo sich das Wasser sammelte, die ersten Schwefelanemonen, das Pfeifengras, die Haarknäuel des Wollgrases. Und dann kamen die ersten Riedwiesen, sumpfig und trügerisch, die Magerweiden und Zwergstrauchheiden und dann erst die eigentlichen Alpweiden der Hochtäler, aus denen sich vor Zeiten die Gletscher zurückgezogen und Geröll und Sand zurück gelassen hatten, Runsen und Gräben, in denen sich jetzt das Wasser sammelte, das von den Hängen herunter kam, bevor es weiter seinen Weg grub durch die Schluchten dem Talgrund zu.

Je höher wir stiegen, desto mehr entleerte sich die Landschaft, alles wurde kleiner, Bäume, Blumen, Kräuter, drängte sich zusammen, konzentrierte die Farben. Die Gerüche wurden intensiver. Bis dann nur noch die Steine übrigblieben, rauchgrau, hellgrau, mossgrün, schwarz. Immer mussten wir zuerst durch Geröllfelder steigen, um an die Felsen zu gelangen und auf die Grade zu kommen, auf die Kämme und Durchstiege zwischen den Felsköpfen.

Die Firne und Felsmassive über uns schienen unverrückbar, harter Fels, der scheinbar allem widerstand, aber die Trümmerfelder zu ihren Füssen sprachen eine andere Sprache, sie zeugten von Felsabbrüchen, explosionsartigen Spaltungen und Zerwürfnissen, um nicht zu sprechen von den Kieselbänken an den Ufern der Bäche und an den Rändern der Gletscher, die das Resultat waren von tonnenschwerer Krafteinwirkung und unaufhörlicher Jahrhunderte langer Mahl- und Schleifarbeit. Wind und Wetter, Kälte und Hitze und Wasser verrichten unablässig ihre Arbeit. Aber die Berge werden dadurch nicht kleiner, einzelne vielleicht schon, aber nicht alle, einige wachsen sogar, überraschenderweise, aufgrund der Kontinentaldrift wie es heisst. Schwer vorzustellen, dass sich die Kontinente aufeinander schieben, ohne dass wir das merken sollen, dass in der Tiefe der Meere oder im Innern der Erde Material hin und her geschoben wird und ganze Gebirge anwachsen lässt.

Paolo Monti / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Vom Monte Moro gingen wir zum Tälliboden und vom Tälliboden hinunter nach Mattmark. Der Stausee war eine trübe graue Fläche, nur in der Mitte des Sees gekräuselt vom Wind. Die Berghänge, die den See einschlossen, waren kahl, Hügelrücken ähnlich, von einzelnen steileren Felswänden abgesehen. Zu unserer Linken sahen wir den Allalingletscher, dessen Ende abrupt überging in eine Felsplatte, die abgeschliffen und abgeschabt war vom Eis. Über dem Fels türmten sich die Eismassen bis hinauf zu den Spitzen des Allalinhorn und weiter noch bis zum Strahlhorn und Rimpfischhorn, eine riesige Eiswüste, die ständig nach unten drängt und Abbrüche verursacht. Und deren unterer Teil abgebrochen ist während des Baus des Staudamms. Zwei Millionen Kubikmeter Eis stürzten an jenem Nachmittag zu Tal und begruben die Baracken der Arbeiter unter sich, die gerade Schichtwechsel hatten und zurück kamen von ihrer Arbeit am Staudamm. Achtundachtzig Menschen kamen ums Leben.

Von Mattmark gingen wir ins Formazzatal und hinauf nach Bosco Gurin, immer auf den Wegen und Pfaden der Walser, die als erste die Alpen nutzbar gemacht hatten, über die Greina nach Vals und Juf und dann über den Septimer, wo wir im Regen und Schnee fast zum Stillstand kamen, siehe Anfang.